藤田教授ご挨拶

昭和56年に岡山大学医学部を卒業し、虎の門病院の内科レジデントになりました。レジデント時代を過ごしながら、“なぜそうなるのか”という本質的な疑問へのアプローチをしたいという思いが強くなりました。その欲求を満たすための方法やスタイルをたたき込まれたのが、国立がんセンターでのレジデント生活でした。最も影響を受けたのは西條長宏先生です。 私はがんセンター時代、13カ月で15の論文を書きましたが、これは先生が「これを書け」「あれは書けたか」と常にプレッシャーをかけ続けてくださったからです。論文を書くということは、その何倍も論文を読んで勉強するということです。 患者さんに何か変化があっても、すぐに原因を想像できる感覚が磨かれ、診療にも深みや厚みといったものが増していったと思います。

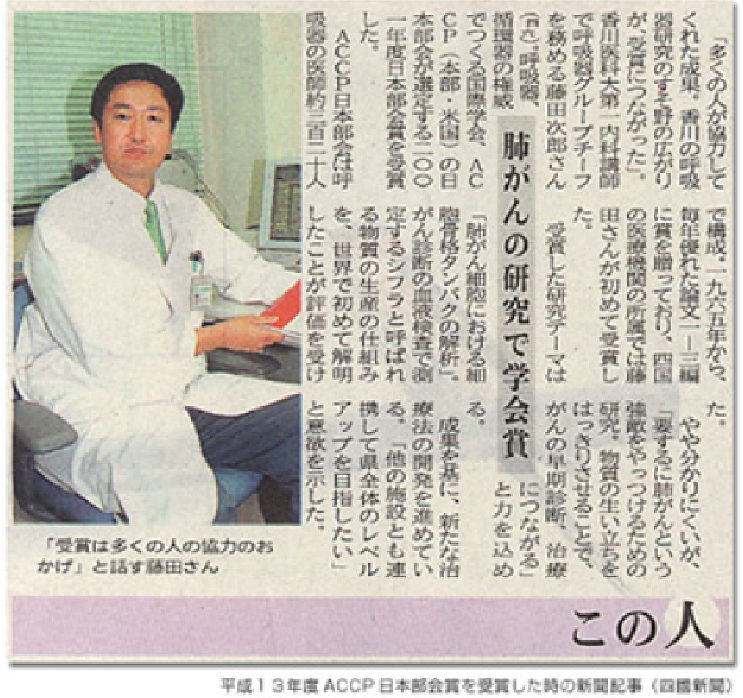

その後、2年間の米国ネブラスカ医科大学留学(Rennard先生)を経て、郷里の医療向上に貢献すべく香川医科大学(現 香川大学)に赴きました。呼吸器内科スタッフが2人しかいなかったことから、がん、感染症、喘息、間質性肺炎、肺気腫など呼吸器疾患全般を診なければならない状況でしたが、レジデント時代に極めた時間の使い方で、臨床、研究、そして教育に力を注ぎました。

琉球大学大学院 感染症・呼吸器・消化器内科(第一内科)教授 藤田次郎

教授の思うこと

図書館が重複する本を廃棄するということで、教授秘書の泉さんに依頼して、30冊ほど、分与してもらった。その中に伊平屋村史という本があり、以下のように記載を発見した(原文のまま)1)。

「伊平屋島は、魅力の島で、降神(おろがみ)島の外に、江戸時代の学者藤井貞幹は、神武天皇は、その母玉依姫は、海宮(あまみ)の玉依彦の娘で、豊玉姫の妹で、海宮とは、琉球国の恵平也(伊平屋)島であると、唱えている。なお、琉球の第一尚王統の祖先屋蔵大主は、伊平屋の住民で、第二尚王統の尚円王は、伊是名島に産れた。」簡単に解釈すると、日本の初代天皇の神武天皇の先祖も、琉球王朝第一尚氏王統の初代王である尚思紹の祖父も伊平屋島で産まれたということになる。琉球大学医学部第一内科教授に赴任後15年以上が経過した。何かの縁があって沖縄に呼ばれたのだと感じている。柳田国男の「海上の道」を読んで感じるのは、日本文化、あるいは日本人の由来そのものが沖縄にあることを民族学の視点から証明しようとしていることである。遠慮がちではあるものの、椰子の実や宝貝を用いて、「海上の道」の存在を実証しようとしている2)。

感染人類疫学という学問がある。ウイルス感染症の分布から人間のルーツを探ろうとするものである。京都大学の日沼頼夫博士による、HTLV-1の分布図(http://blog.goo.ne.jp/japanorigen/e/5a83192817264de788ca006b2f4abb7a)を眺めていると面白いことに気づく。すなわち島(対馬、五島列島、隠岐の島など)、または鹿児島、宮崎などの九州地方にHTLV-1ウイルスキャリアの比率が高い点である。 私は感染人類疫学の考え方から、日本人の祖先のルーツは沖縄にあると確信している3)。

また「海上の道」を作ったものは、琉球列島の島々(琉球弧)と黒潮の流れであり、さらに私を琉球大学に導いたのは、「海上の道」への帰巣本能であったと感じている。ちなみに私の父親(鹿児島県出身)は内務省の役人として、いずれも神武天皇を祀る宮崎神宮と橿原神宮の改修の際に陣頭指揮を執った人物である。その息子である私が、神武天皇のルーツに思いを馳せるのも必然であろう3)。 私は、神武天皇の東征を助けたのは「海上の道」と久米島の軍勢であったこと、また神武天皇のルーツは、伊平屋村史に記載されている通り、巨大な天岩戸(クマヤ洞窟)のある伊平屋島であったと感じている3)。

- 文献:

- 1) 伊平屋村史発刊委員会:伊平屋村史. 1981

- 2) 藤田次郎:私を琉球に導いた「海上の道」. 日本医事新報 4877: 73, 2017

- 3) 藤田次郎:神武天皇のルーツを探る. 日本医事新報 4889: 114-115, 2018